Le barrage d'Émosson, à cœur ouvert

Une porte qui s’ouvre sur un névé, les yeux qui se plissent face au soleil, après une bonne heure à arpenter des galeries mal éclairées et une exclamation qu’on ne parvient pas à retenir: le nez collé au pied du barrage d’Émosson, on prend la mesure de la taille de l’ouvrage, haut de 180 mètres.

Elle n’est «que» la cinquième plus élevée de Suisse, devancée notamment par la Grande-Dixence (285 m) et Mauvoisin (250 m) en Valais, mais la retenue sise sur les communes de Salvan et Finhaut (VS) reste la deuxième plus volumineuse, avec ses 225 millions de m3 d’eau.

80 km de galeries

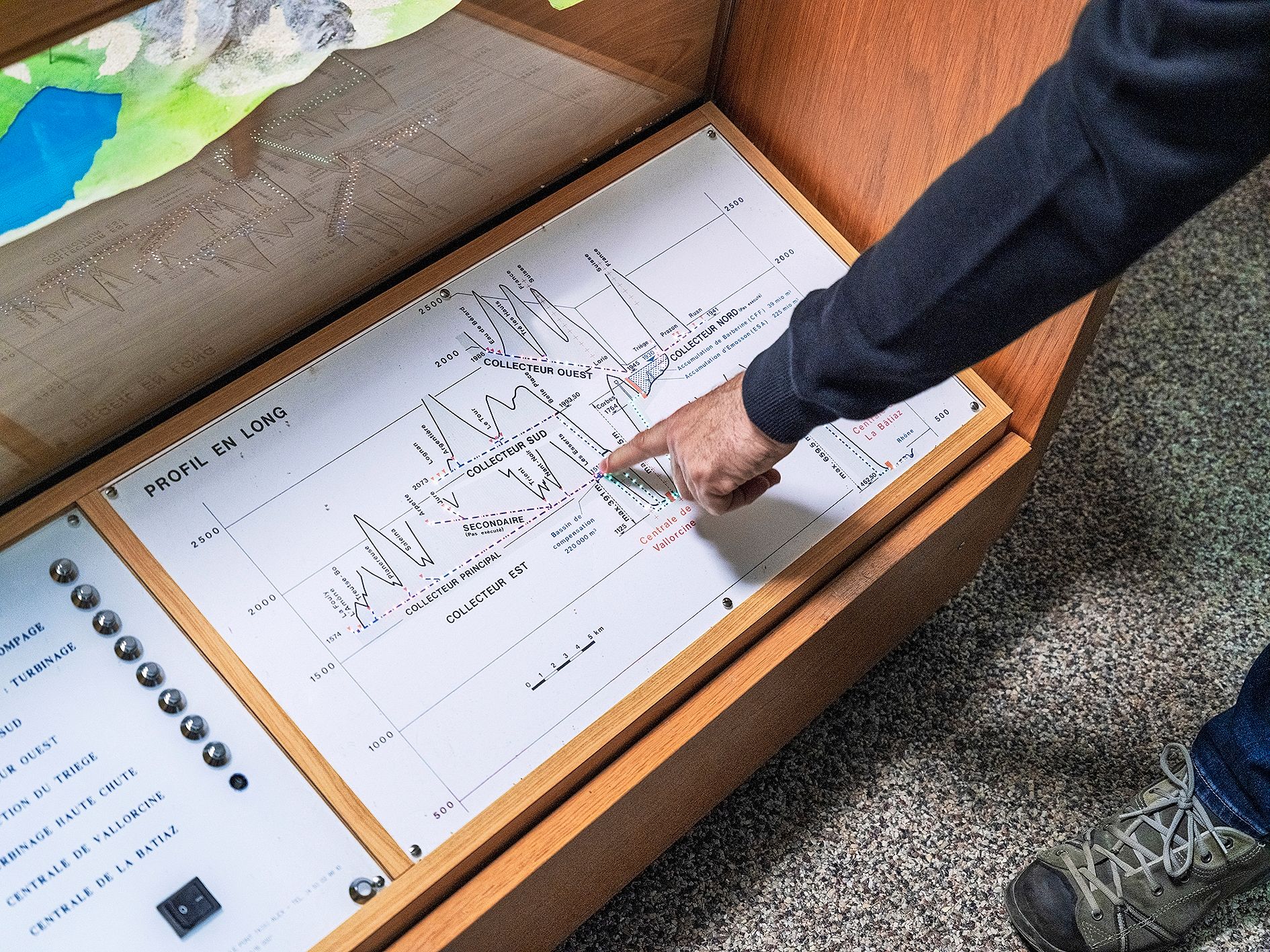

Exploité par la société Émosson SA pour le compte d’Alpiq et EDF, le barrage franco-suisse constitue un maillon essentiel de la chaîne d’approvisionnement du pays. Il fournit en moyenne 850 GWh par an, soit la consommation de près de 200 000 ménages. Cet imposant mur et le lac ne sont que la partie visible de cette infrastructure. Un vaste réseau de galeries qui s’étend sur plus de 80 km a été creusé pour l’alimenter.

Dès 1927, les CFF ont été les premiers à turbiner les eaux de ce secteur, en construisant le barrage de Barberine. Avec le développement du rail, les 40 000 m3 alors stockés ne suffisent bientôt plus: en 1955, le barrage du Vieux Émosson est aménagé en amont du lac, capable d’emmagasiner 13,8 millions de m3.

Un ouvrage complexe

En 1975, après vingt ans de démarches portées par Électricité d’Émosson SA, la mise en eau du barrage actuel noie celui de Barberine et porte à 225 millions de m3 la capacité. La centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance vient s’ajouter en 2022 pour utiliser la chute entre les deux retenues et stocker de l’énergie.

Des captages créés sous les glaciers du Trient, de Saleinaz et de la Fouly en Valais, ainsi que ceux d’Argentière et de Tour en France et dans les vallées adjacentes acheminent l’eau vers le lac. De là, elle est envoyée à la centrale de Vallorcine (F) puis à celle de la Bâtiaz, à Martigny. «Tant ce réseau que la convention internationale qui régit l’exploitation en font un ouvrage complexe», note Patrick Monnay, directeur ad interim d’Émosson SA. L’enjeu est de taille: la concession accordée arrivera à échéance en 2055 et devra être renégociée entre les deux pays.

Horizon incertain

Cet horizon semble lointain, mais il pèse déjà dans la balance: le rehaussement du barrage d’Émosson fait partie des quinze projets suisses retenus pour l’extension de la production hydroélectrique. Toutefois, les incertitudes liées aux conditions futures de la convention pourraient avoir des conséquences sur les financements fédéraux.

En ce début de printemps, les employés d’Émosson SA bichonnent leur outil de travail. Comme chaque année, l’entre-saison rime avec révisions. Au pied de l’infrastructure, les ouvriers sont occupés au démontage des vérins contrôlant les vannes qui permettent de fermer le barrage au départ de la conduite forcée qui achemine l’eau vers Vallorcine et la Bâtiaz.

«En hiver, nous devons turbiner. En été, il faut pouvoir remplir le lac. Nous réalisons les travaux d’entretien au printemps et en automne, pour impacter le moins possible notre production», explique Dimitri Tacchini, responsable de la maintenance du barrage.

En chiffres

56,1 TWh (milliards de kWh) ont été consommés en 2023 en Suisse. C’est 1,7% de moins que l’année précédente.

66,7 TWh ont été produits, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2022. La Suisse importe 27,5 TWh (principalement en hiver) et exporte 33,9 TWh.

56,6% de l’approvisionnement suisse est assuré par les centrales hydroélectriques (barrages et centrales au fil de l’eau). Les 200 barrages du pays fournissent le tiers de la production nationale.

32,3% de la production nationale provient des centrales nucléaires. Les énergies renouvelables représentent 11%.

Vigilance constante

Dans les galeries qui nous emmènent du sommet du mur à sa base, Patrick Monnay, directeur ad interim d’Émosson SA, désigne plusieurs appareils: des pendules, des câbles fonctionnant comme des fils à plomb. «Ils mesurent les mouvements du barrage. Même si c’est difficile à imaginer, il a une certaine élasticité et se déforme en fonction de la température et du volume d’eau stockée.» L’amplitude de ce mouvement peut atteindre 12 cm. «Si elle est dépassée, une alarme se déclenche et nous cherchons immédiatement la cause», poursuit le directeur.

Ce n’est pas un mythe: tous les Valaisans grandissent avec la crainte de voir l’une des grandes retenues lâcher et noyer le Vieux-Pays. Cette inquiétude est prise très au sérieux et les barrages font l’objet d’une vigilance constante. Après une descente en ascenseur de près de 150 m, Patrick Monnay nous emmène dans deux galeries. La première est aménagée dans le barrage. Des conduites en plastique laissent échapper un filet d’eau. «Elle est issue des infiltrations dans le béton. Nous contrôlons le débit et sommes attentifs aux moindres variations.»

Tant ce réseau que la convention internationale qui régit l’exploitation en font un ouvrage complexe.

De même, une galerie creusée dans la roche permet de suivre les ruissellements dans le terrain. «Les volumes sont mesurés en permanence; s’ils augmentent, c’est que le sol a bougé quelque part.» Les pentes de la vallée sont piquetées de forage, permettant de surveiller leur stabilité. Lors d’une alerte, le barrage peut être vidangé en urgence, mais évacuer un tel volume prend du temps: une dizaine de jours.

Face aux glaciers condamnés

Retour à la surface. On aperçoit la langue de plusieurs glaciers alentour. Depuis le lac, on peut constater directement les effets du changement climatique. «Certains glaciers du val Ferret ont presque totalement disparu», confirme Patrick Monnay. Depuis le début du XXe siècle, celui d’Argentière a perdu 25% de son épaisseur. «Selon les scénarios élaborés par les glaciologues, il aura pratiquement disparu en 2080.»

Cette agonie n’est pas sans conséquence pour la production hydroélectrique. Les captages percés sous le glacier d’Argentière se retrouvent à l’air libre. «Ils se remplissent de rochers, de séracs… Leur entretien devient difficile. On voit aussi une augmentation des sédiments, ce qui accélère l’usure des machines.» Les aléas de la météo changent également la donne. «On assiste de plus en plus à des épisodes pluvieux violents, au point qu’on a parfois de la peine à absorber ce surplus d’eau. Conséquence, on turbine aujourd’hui davantage en été», ajoute Samuel Berger, responsable de la centrale de la Bâtiaz.

Réguler le courant

C’est lui qui est chargé, avec son équipe, de maintenir un complexe équilibre entre accumulation d’eau et production électrique. Chaque jour, les traders d’Alpiq établissent un planning de production pour les deux usines, sur la base d’une estimation de la demande et des coûts. «Elle évolue constamment en cours de journée. Notre rôle est notamment de turbiner lorsque la demande augmente, pour maintenir une tension constante sur le réseau.»

En d’autres termes, les barrages ne servent pas qu’à fabriquer de l’électricité, mais jouent un rôle crucial de régulation, dans la gestion de l’apport énergétique. «Si, par exemple, une avarie survient dans une centrale voisine, nous devons rapidement compenser ce manque», poursuit le chef de la centrale martigneraine. Avec le boom des énergies renouvelables, ce rôle prend un tour d’autant plus crucial. «Les productions éolienne et solaire fluctuent. Avec l’hydraulique, nous pouvons compenser ces écarts et produire exactement aux moments opportuns. Nous devons ainsi être de plus en plus réactifs.»

Des solutions contre la pénurie hivernale

La menace d’une pénurie électrique est plus que jamais prise au sérieux en Suisse. Comme en 2022-2023, l’inquiétude reste focalisée sur l’hiver. «À l’heure actuelle, nous faisons face à une surproduction en été, liée à la fonte des neiges et la forte croissance du solaire», explique Jonathan Fauriel, responsable de l’unité Génie civil et environnement chez Alpiq. La production est en revanche plus limitée lors de la saison froide, en raison du débit plus faible des rivières et de l’ensoleillement restreint, alors que la consommation s’avère entre 20 et 30% plus importante.

Comment assurer un approvisionnement stable à cette période et s’affranchir en partie de la dépendance à la production étrangère? Une table ronde mise en place en 2020 a réuni des représentants de la Confédération, des Cantons, des acteurs clés du milieu hydroélectrique et des ONG. Elle a conclu qu’une des solutions passerait par la hausse de la capacité de stockage des barrages suisses et la construction de nouvelles retenues. Objectif: conserver un maximum l’eau de la fonte des neiges, pour la transformer en électricité plusieurs mois plus tard.

Le rehaussement d’Émosson fait partie des pistes retenues. Moyennant un investissement de l’ordre de 60 millions de francs, le barrage pourrait être surélevé de 10 m à l’horizon 2030-2031, ce qui permettrait de stocker l’équivalent de 120 GWh de plus qu’aujourd’hui. «En réalité, la production totale n’augmentera pas drastiquement, mais sera en partie reportée sur l’hiver», précise Jonathan Fauriel.

Les conséquences de la production hydraulique sur le paysage et la faune sont régulièrement pointées du doigt par les défenseurs de l’environnement. Au risque de compromettre ces rehaussements? «Il est important de réaliser une pesée des intérêts la plus juste possible. Parmi les différentes sources d’énergie à disposition, lesquelles souhaitons-nous pour notre approvisionnement en Suisse? Ces rehaussements auront un impact mesuré et l’hydroélectricité alpine reste de loin la source d’énergie à l’empreinte carbone la plus faible.»

Envie de partager cet article ?