32,3 % der nationalen Produktion stammen aus Kernkraftwerken. Die erneuerbaren Energien stellen 11 % dar.

Die Stauanlage Emosson – Einblicke in die Nutzung der Wasserkraft

Die Wasserkraft ist nach wie vor der Hauptfaktor für die Stromerzeugung in der Schweiz. Zudem ist sie entscheidend für die Versorgungsstabilität. Wir tauchen ein in die Eingeweide der beeindruckenden französisch-schweizerischen Stauanlage.

1 mai 2025

David Genillard

Nachdem wir eine gute Stunde durch schlecht beleuchtete Gänge gelaufen sind, öffnet sich eine Tür zu einem Firnfeld und beim Anblick der Sonne kneifen wir die Augen zusammen. Unmittelbar am Fuss der Emosson-Staumauer ermessen wir die unglaublichen Ausmasse dieses 180 Meter hohen Bauwerks und ein Ausruf des Staunens bricht sich Bahn.

Sie ist zwar «lediglich» die fünfthöchste Staumauer der Schweiz, denn sie wird insbesondere von den Staumauern Grande Dixence (285 m) und Mauvoisin (250 m) im Wallis übertroffen. Dafür ist der Stausee auf dem Gebiet der Gemeinden Salvan und Finhaut (VS) mit einer Kapazität von 225 Millionen Kubikmetern der zweitgrösste Wasserspeicher der Schweiz.

80 Kilometer Galerien

Die französisch-schweizerische Stauanlage wird im Auftrag von Alpiq und EDF von der Emosson AG betrieben. Sie ist ein wichtiges Glied in der Versorgungskette des Landes und erzeugt pro Jahr im Schnitt 850 GWh. Das entspricht dem Stromverbrauch von etwa 200 000 Haushalten.

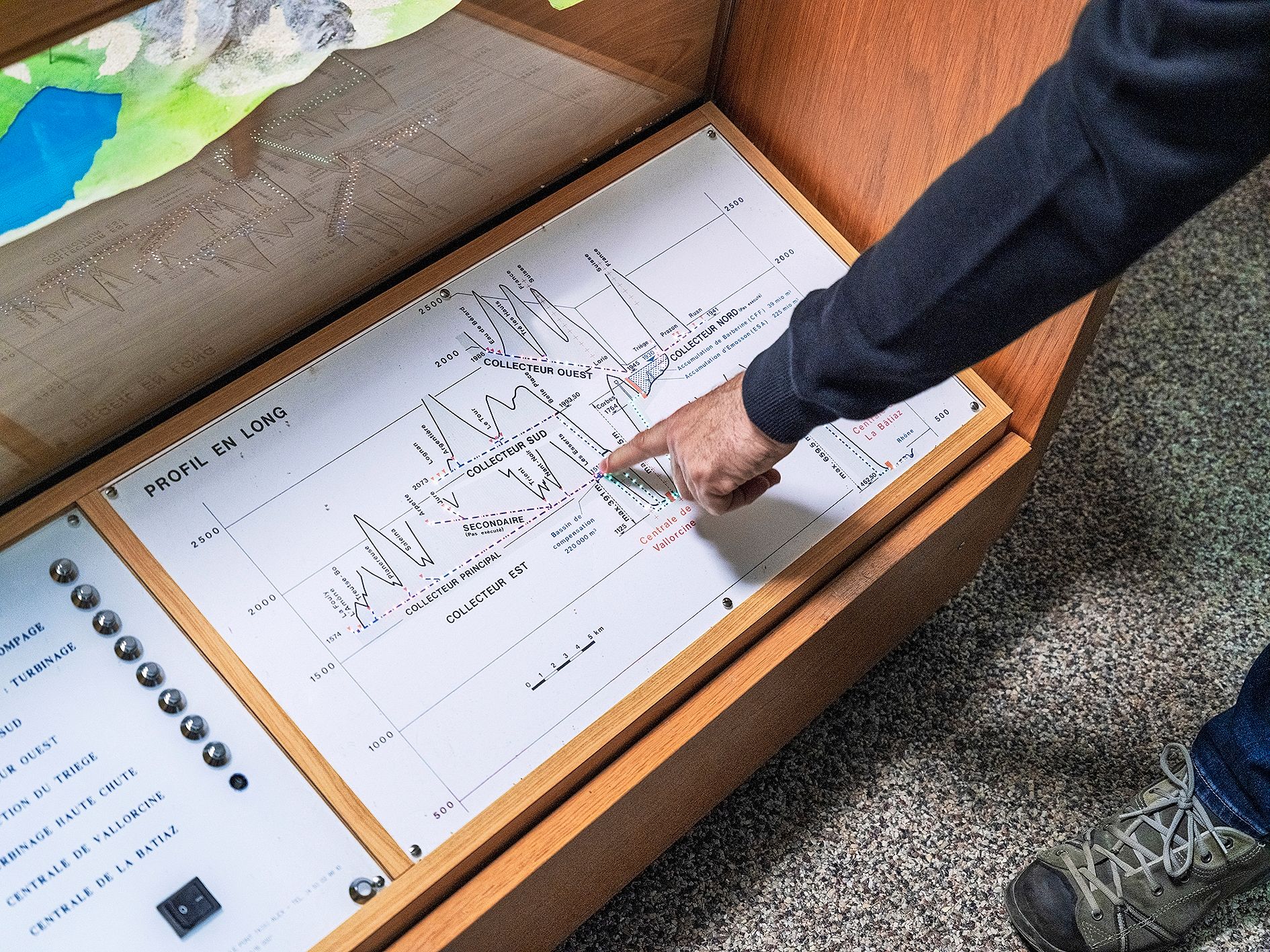

Die imposante Mauer und der See sind nur der sichtbare Teil der Anlage. Über mehr als 80 km erstreckt sich ein weites Netz aus Versorgungsgängen. Die SBB waren 1927 die ersten, die in diesem Gebiet durch den Bau der Barberine-Staumauer die Wasserkraft zur Stromerzeugung nutzten.

Mit dem Ausbau der Schiene reichten die damals gestauten 40 000 Kubikmeter schon bald nicht mehr aus. So entstand 1955 oberhalb des Sees die Stauanlage Vieux Emosson mit einer Speicherkapazität von 13,8 Millionen Kubikmetern.

Ein komplexes Bauwerk

Nach zwanzigjährigen Bemühungen der Electricité d’Emosson AG versank die Barberine-Staumauer durch die Inbetriebnahme der heutigen Stauanlage in den Fluten und die Speicherkapazität wurde dadurch auf 225 Millionen Kubikmeter erhöht. 2022 wurde zwischen den beiden Seen das Pumpspeicherkraftwerk Nant de Drance errichtet, um das Gefälle zwischen den beiden Stauseen zu nutzen und Energie zu speichern.

Über Zuleitungsstollen, die unter dem Trientgletscher, dem Saleinagletscher und dem La Fouly-Gletscher im Wallis sowie unter dem Glacier d’Argentière und dem Glacier du Tour in Frankreich angelegt wurden, gelangt Wasser in den Stausee. Von dort wird es zum Kraftwerk Vallorcine (F) und dann zum Kraftwerk La Bâtiaz in Martigny geleitet. «Dieses Netz sowie der Staatsvertrag, der die Nutzung regelt, machen die Komplexität der Anlage aus», bemerkt Patrick Monnay, Interimsdirektor der Emosson AG. Die Konzession läuft 2055 aus und wird dann neu verhandelt.

Bis dahin scheint es zwar noch lange hin, doch diese Tatsache macht sich schon jetzt bemerkbar. Denn die Erhöhung der Emosson-Staumauer ist eines von fünfzehn Schweizer Projekten zum Ausbau der Stromerzeugung durch Wasserkraft. Und die ungewissen künftigen Bestimmungen des Staatsvertrags könnten Auswirkungen auf die staatliche Finanzierung haben. Zu Beginn des Frühjahrs erledigen die Angestellten der Emosson AG anfallende Wartungsarbeiten.

Ungewisser Horizont

Die Erhöhung der Emosson-Staumauer ist eines von fünfzehn Schweizer Projekten zum Ausbau der Stromerzeugung durch Wasserkraft. Sie könnte Auswirkungen auf die staatliche Finanzierung haben. Zu Beginn des Frühjahrs erledigen die Angestellten der Emosson AG Wartungsarbeiten.

Wie jedes Jahr stehen in der Zwischensaison Überprüfungen an. Mitarbeitende kontrollieren die Zylinder, die die Ventile der Staumauer steuern. «Im Winter müssen die Turbinen laufen und im Sommer muss der See aufgefüllt werden», erklärt Dimitri Tacchini, der für die Wartung der Stauanlage verantwortlich ist.

En chiffres

56,1 TWh (Milliarden kWh) wurden 2023 in der Schweiz verbraucht. Das sind 1,7 % weniger als im Vorjahr.

66,7 TWh wurden produziert, was im Vergleich zu 2022 einer Steigerung um 13,5 % entspricht. Die Schweiz importiert 27,5 TWh (hauptsächlich im Winter) und exportiert 33,9 TWh.

56,6 % der Schweizer Stromversorgung wird durch Wasserkraftwerke sichergestellt (Stauanlagen und Kraftwerke an Wasserläufen). Die 200 Stauanlagen des Landes liefern ein Drittel der nationalen Produktion.

Ständige Wachsamkeit

Wie jedes Jahr stehen in der Zwischensaison Überprüfungen an. Am Fuss der Anlage nehmen die Mitarbeitenden die Zylinder auseinander. Diese kontrollieren die Ventile, mit denen die Staumauer am Beginn der Druckleitung, die das Wasser nach Vallorcine und La Bâtiaz leitet, geschlossen werden kann. «Im Winter müssen die Turbinen laufen. Und im Sommer muss der See aufgefüllt werden. Wir erledigen die Wartungsarbeiten im Frühjahr und im Herbst, um die Produktion so wenig wie möglich zu beeinträchtigen», erklärt Dimitri Tacchini, der für die Wartung der Stauanlage verantwortlich ist.

In den Gängen, die uns von der Mauerkrone bis an den Fuss der Mauer führen, zeigt Patrick Monnay auf mehrere Gerätschaften: Pendel, Kabel, die wie ein Lot funktionieren. «Sie messen die Bewegungen der Staumauer. Auch wenn dies schwer vorstellbar ist, hat sie eine gewisse Elastizität und verformt sich je nach Temperatur und gespeicherter Wassermenge.» Die Amplitude dieser Bewegung kann 12 cm erreichen. «Wird diese überschritten, wird ein Alarm ausgelöst und wir suchen sofort nach der Ursache.»

Im Winter müssen die Turbinen laufen. Und im Sommer muss der See aufgefüllt werden.

Es ist kein Mythos: Alle Walliser wachsen mit der Furcht auf, dass eine der grossen Staumauern brechen und das Wasser aus den Stauseen das Wallis überfluten könnte. Diese Sorge wird sehr ernst genommen und die Stauanlagen werden ständig überwacht. Nachdem wir mit dem Aufzug gut 150 Meter in die Tiefe gefahren sind, führt uns Patrick Monnay in zwei Gänge. Der eine befindet sich in der Staumauer. Aus Kunststoffröhren tropft ein Rinnsal Wasser. «Es stammt aus Infiltrationen im Beton. Wir kontrollieren die Durchflussmenge und achten auf kleinste Schwankungen.»

Durch einen in den Fels getriebenen Stollen lassen sich überdies die Wasserströme im Erdreich verfolgen. «Die Mengen werden ständig gemessen. Wenn sie steigen, hat sich der Boden irgendwo bewegt.» Die Talhänge sind mit Bohrungen gespickt, um ihre Stabilität zu überwachen. Bei einem Alarm kann der Stausee notfalls abgelassen werden. Doch angesichts der Wassermassen würde dies gut zehn Tage dauern.

Der Gletscherschwund

Zurück ans Tageslicht. Die Zungen mehrerer umliegender Gletscher sind zu erkennen. Vom See aus lassen sich die Auswirkungen des Klimawandels direkt beobachten. «Einige Gletscher des Val Ferret sind fast komplett verschwunden», bestätigt Patrick Monnay. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Glacier d’Argentière 25 % seiner Dicke eingebüsst. «Laut den Prognosen der Gletscherforscher wird er 2080 praktisch komplett verschwunden sein.»

Dieser Schwund hat auch Auswirkungen auf die Stromerzeugung durch Wasserkraft. Die unter dem Glacier d‘Argentière angelegten Zuleitungen liegen offen zutage. «Sie füllen sich mit Geröll und Eisnadeln. Das erschwert ihre Wartung. Ausserdem beobachten wir eine Zunahme der Sedimente, wodurch sich die Maschinen schneller abnutzen.» Auch Unwetter verändern die Gegebenheiten. «Es gibt immer mehr Starkregenereignisse, sodass es bisweilen schwierig wird, das überschüssige Wasser aufzunehmen. Folglich müssen wir die Turbinen inzwischen verstärkt im Sommer laufen lassen», erklärt Samuel Berger, Leiter des Kraftwerks La Bâtiaz.

Den Strom regulieren

Zusammen mit seinem Team ist er dafür verantwortlich, ein komplexes Gleichgewicht zwischen Wasserspeicherung und Stromerzeugung aufrechtzuerhalten. Täglich erstellen die Trader von Alpiq einen Produktionsplan für die beiden Kraftwerke, basierend auf Verbrauchs- und Kostenschätzungen. «Unsere Aufgabe ist insbesondere, bei steigendem Verbrauch Strom zu erzeugen, um für eine gleichbleibende Netzspannung zu sorgen.»

Mit anderen Worten: Die Stauanlagen dienen nicht ausschliesslich zur Stromerzeugung, sondern übernehmen eine entscheidende Regulierungsfunktion bei der Steuerung der Energiezufuhr. «Wenn es beispielsweise in einem benachbarten Kraftwerk zu einem Störfall kommt, müssen wir diesen Ausfall rasch kompensieren.» Mit dem Boom der erneuerbaren Energien wird diese Funktion noch wichtiger: «Die Stromproduktion der Windkraft- und Solaranlagen schwankt. Mit der Wasserkraft können wir diese Schwankungen ausgleichen und genau zum passenden Zeitpunkt Strom erzeugen. Folglich müssen wir immer schneller reagieren können.»

Lösungen für die Stromknappheit im Winter

Die Gefahr einer Stromknappheit wird in der Schweiz ernster genommen als je zuvor. Wie in den Jahren 2022–2023 ist diese Sorge besonders in den Wintermonaten gross. «Derzeit beobachten wir eine Überproduktion im Sommer, was mit der Schneeschmelze und dem starken Zuwachs an Solaranlagen zusammenhängt», erklärt Jonathan Fauriel, Leiter der Abteilung Bauingenieurwesen und Umwelt bei Alpiq. In der kalten Jahreszeit geht die Produktion dagegen zurück. Die Flüsse führen dann weniger Wasser und die Sonneneinstrahlung ist geringer. Im Gegenzug ist der Stromverbrauch um 20 bis 30 % höher.

Wie lassen sich in dieser Jahreszeit eine stabile Versorgung gewährleisten und gleichzeitig die Abhängigkeit von Stromimporten teilweise überwinden? 2020 kamen Vertreter des Bundes, der Kantone, der Schlüsselakteure im Bereich Wasserkraft und NGOs zu einem runden Tisch zusammen. Fazit: Eine mögliche Lösung wäre die Erhöhung der Speicherkapazität der Schweizer Stauanlagen und der Bau neuer Wasserspeicher. Ziel: Während der Schneeschmelze möglichst viel Wasser zu speichern, um es einige Monate später zur Stromerzeugung nutzen zu können.

Die Erhöhung der Emosson-Staumauer ist ein möglicher Ansatzpunkt. Für gut 60 Millionen Franken könnte die Staumauer bis 2030–2031 um 10 Meter erhöht werden. Dadurch liesse sich das Äquivalent von 120 GWh mehr im Vergleich zu heute speichern. «Eigentlich wird sich die Gesamtproduktion nicht drastisch erhöhen. Sie wird lediglich teilweise in den Winter verlagert», legt Jonathan Fauriel dar.

Umweltschützer kritisieren immer wieder die negativen Folgen der Wasserkraftnutzung für Landschaft und Tierwelt. Könnte diese Kritik diese Erhöhungen gefährden? «Es ist wichtig, die jeweiligen Interessen möglichst realistisch abzuwägen. Welche der verschiedenen zur Verfügung stehenden Energiequellen wollen wir für die Stromversorgung in der Schweiz nutzen? Diese Erhöhungen werden moderate Auswirkungen haben und die alpine Wasserkraft ist die Energiequelle mit dem bei weitem kleinsten CO₂-Fussabdruck.»

Envie de partager cet article ?